【相似文献】

中国期刊全文数据库

前30条

丁伟;王永文;王阳元;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[J];科技进步与对策;2007年05期

李欢欢;文创产业知识产权保护机制问题与策略[J];科技风;2020年02期

陕西设立航空航天产业知识产权运营基金[J];河南科技;2017年04期

陶然;茶文化产业知识产权保护相关法律问题探讨[J];福建茶叶;2022年03期

袁泉;蔡丽辉;医药产业知识产权布局的法律保护[J];法制博览;2022年06期

王巍;黑龙江省重点产业知识产权发展亟待解决的问题[J];黑龙江史志;2012年22期

《新疆优势产业知识产权战略研究》课题组;新疆优势产业知识产权战略研究简要报告[J];中共乌鲁木齐市委党校学报;2006年01期

亨通主导的全国首个产业知识产权与标准协同创新中心成立[J];现代传输;2023年02期

尹雪青;茶文化产业知识产权保护法律问题思考[J];福建茶叶;2023年05期

10

陆介平;王宇航;我国产业知识产权联盟发展及运营态势分析[J];中国工业评论;2016年05期

11

软件与云计算产业知识产权研讨会成功召开[J];软件产业与工程;2012年04期

12

李殿伟;王宏达;论我国文化产业知识产权保护的问题及对策[J];商场现代化;2009年07期

13

彭拥兵;茶文化产业知识产权保护法律问题探讨[J];福建茶叶;2020年10期

14

齐亚宁;文化产业知识产权公共政策体系研究[J];法制博览;2017年16期

15

胡才勇;软件产业知识产权运用案例解析[J];中国工业评论;2016年05期

16

庞宁婧;上奇数科:产业知识服务的领军者[J];清华管理评论;2022年Z2期

17

袁泉;徐磊;医药产业知识产权保护法律研究[J];法制与社会;2021年16期

18

胡卫国;我国汽车产业知识产权现状及应对策略研究[J];汽车与配件;2008年23期

19

秦佳良;张玉臣;产业知识基础视角下上海科创中心建设研究[J];科技进步与对策;2018年01期

20

牛盼强;上海产业知识基础配置的格局研究[J];科研管理;2018年09期

21

王尉东;中国高技术业产业知识基础评价研究[J];绍兴文理学院学报(哲学社会科学);2016年05期

22

牛盼强;陈广玉;我国工业产业知识基础配置的测量与优化[J];科技管理研究;2017年01期

23

付丙海;韩雨卿;谢富纪;产业知识基础、协同创新网络与企业技术能力[J];科学管理研究;2014年06期

24

牛盼强;产业知识基础与区域创新系统的关系:研究进展[J];技术经济;2015年10期

25

邹蓟;张纯;浅析汽保产业知识产权管理策略[J];科技创新导报;2014年01期

26

杭州市市场监督管理局关于印发杭州市重点产业知识产权运营基金管理办法的通知[J];杭州市人民政府公报;2023年02期

27

张月花;薛伟贤;郭永;陕西省优势产业知识产权发展的思路和对策研究[J];西安电子科技大学学报(社会科学版);2008年03期

28

张泽宇;乡村振兴战略下山西省酿品产业知识产权保护研究[J];当代农机;2022年01期

29

田家林;区域专利密集型产业知识产权运营效率比较分析[J];财会月刊;2019年24期

30

北京市知识产权局 北京市财政局关于修订《北京市重点产业知识产权运营基金管理办法》的通知[J];北京市人民政府公报;2023年27期

中国重要会议论文全文数据库

前30条

王彬雪;创意产业知识产权课程中思政元素的提取与应用策略研究[A];2021教育科学网络研讨年会论文集(中)[C];2021年

江城;刘莹;吴海玲;焦文海;中国卫星导航产业知识产权战略探讨[A];第三届中国卫星导航学术年会电子文集——S01北斗/GNSS导航应用[C];2012年

Ron ;LED产业知识产权问题的思考[A];2010全国LED显示应用技术交流暨产业发展研讨会文集[C];2010年

陈佳怡;长江经济带集成电路产业创新网络结构及其演化研究[A];2016第六届海峡两岸经济地理学研讨会摘要集[C];2016年

我国集成电路产业发展现状与对策分析报告[A];专利法研究(2002)[C];2002年

王颖;精品课《集成电路版图设计》建设浅论[A]; of 2010 of and (2010 NVCIC)[C];2010年

薛自;集成电路产业发展与电子电镀产业[A];2012年上海电子电镀及表面处理学术交流会报告文集[C];2012年

周东平;第二代居民身份证集成电路设计关键技术研究[A];2003中国通信专用集成电路技术及产业发展研讨会论文集[C];2003年

袁颖;董利民;吴武臣;胡晓玲;集成电路设计实践教学课程体系的研究[A];北京高教学会实验室工作研究会2008年学术研讨会论文集[C];2008年

10

于燮康;深化和完善集成电路产业政策 推进我国集成电路产业持续稳定发展——关于我国集成电路产业新政策的解读、执行和建议[A];中国管理科学文献[C];2008年

11

河北博威集成电路有限公司[A];2005'全国微波毫米波会议论文集(第一册)[C];2006年

12

王志华;张春;李冬梅;用于脑机接口系统中的混合信号集成电路设计问题[A];2003中国通信专用集成电路技术及产业发展研讨会论文集[C];2003年

13

钟越红;国内外集成电路可靠性实验数据及分析[A];第一届中国微电子计量与测试技术研讨会论文集[C];2008年

14

李兴鸿;赵俊萍;李鑫;赵春荣;林建京;集成电路连接测试失效原因探讨[A];2010第十五届可靠性学术年会论文集[C];2010年

15

于燮康;我国集成电路产业面临的形势和任务的思考[A];第二届高新技术用石英制品及相关材料技术与市场研讨会论文集[C];2004年

16

李征帆;毛军发;方兴;高速集成电路连接线互连效应的实验研究[A];1993年全国微波会议论文集(下册)[C];1993年

17

李兴鸿;史君;赵俊萍;赵春荣;董亚宁;CMOS集成电路异常漏电失效机理分析[A];中国电子学会可靠性分会第十三届学术年会论文选[C];2006年

18

集成电路的封装及其标准化[A];中国电子学会生产技术学分会电子封装专业委员会一九九七年度学术年会论文集[C];1997年

19

杨景安;上海先进半导体公司6”0.8μ集成电路生产线微环境装置设计与使用小结[A];上海市制冷学会一九九七年学术年会论文集[C];1997年

20

李亚文;梁竹关;肖玲;李萍;徐晓华;王建;周开邻;РАУЗ.И.;胡问国;透表面显微内窥半导体和集成电路的新方法[A];第十一次全国电子显微学会议论文集[C];2000年

21

崔帅;牛振红;张力;集成电路的辐射能力小子样评估技术[A];第十届全国抗辐射电子学与电磁脉冲学术年会论文集[C];2009年

22

赵元富;王亮;岳素格;孙永姝;王丹;刘琳;刘家齐;纳米级CMOS集成电路的单粒子加固技术及抗辐射加固设计平台[A];第六届航天电子战略研究论坛论文集(2019年第01期 总第65期 2019年03月季刊)[C];2019年

23

曹立强;集成电路系统集成趋势与材料需求[A];中国电子材料行业协会第六届三次理事会暨2016年行业发展报告会会议手册[C];2016年

24

刘云;马志云;白旭;我国集成电路制造技术研究的国际合作特征分析[A];第十一届中国软科学学术年会论文集(下)[C];2015年

25

白宣羽;汪渊;徐可为;范多旺;集成电路的铜互连布线及其扩散阻挡层的研究进展[A];薄膜技术学术研讨会论文集[C];2003年

26

沈理;李云岗;王志功;卢山;蒙喜鹏;朱伟;(A3)专题讨论1:集成电路设计与测试[A];第四届中国测试学术会议论文集[C];2006年

27

吴爱民;单片中频集成电路在雷达中的应用[A];船舶通信导航学术会议(1993)论文集[C];1993年

28

范琳;袁桐;杨士勇;微电子封装材料的技术现状与发展趋势[A];第六届全国覆铜板技术·市场研讨会报告集[C];2005年

29

王志华;SOC集成电路研究的若干问题[A];中国通信集成电路技术与应用研讨会文集[C];2006年

30

李晋文;郭阳;“数模混合集成电路”研究生教学探索[A];第二十届计算机工程与工艺年会暨第六届微处理器技术论坛论文集[C];2016年

中国博士学位论文全文数据库

前29条

王尉东;产业知识基础对产业创新绩效的影响研究[D];中国科学技术大学;年

张洪阳;区域创新系统的演化研究[D];辽宁大学;年

唐雨晴;产业知识图谱的构建研究及其在汽车领域的应用[D];上海财经大学;年

李栋华;开放条件下的产业知识生产[D];暨南大学;年

李平;基于区域产业创新的知识产权战略研究[D];电子科技大学;年

王鹏飞;中国集成电路产业发展研究[D];武汉大学;年

王科;学习、产业组织与我国集成电路产业发展研究[D];浙江大学;年

徐辉;集成电路老化预测与容忍[D];合肥工业大学;年

刘天祥;IT产业知识型员工职业生涯管理研究[D];厦门大学;年

10

吴春蕾;集成电路失效分析中缺陷快速精确定位技术及实验研究[D];天津大学;年

11

宗可;集成电路设计和制造中快速建模和模拟方法研究[D];复旦大学;年

12

王强;三维空间微波毫米波集成电路的仿真研究[D];上海大学;年

13

蒋乐乐;高速集成电路互连的时域有限差分方法研究与性能优化[D];上海交通大学;年

14

史峥;亚波长光刻条件下集成电路可制造性设计与验证技术研究[D];浙江大学;年

15

张溯;集成电路工程学及IP评测技术的研究[D];合肥工业大学;年

16

杨帆;跨企业知识共同演化研究[D];武汉大学;年

17

曹桂华;我国集成电路产业自主创新战略研究[D];武汉理工大学;年

18

马飞;先进工艺下集成电路的静电放电防护设计及其可靠性研究[D];浙江大学;年

19

周萌;集成电路IP质量管理与度量:软件工程角度的研究[D];合肥工业大学;年

20

闵球;三维封装集成电路中的电热特性分析研究[D];浙江大学;年

21

孙绍飞;基于旁路分析的密码集成电路电磁信息安全研究[D];北京邮电大学;年

22

刘顺鸿;中美高技术争端分析[D];西南财经大学;年

23

陆瀛海;纳米工艺集成电路的统计可靠性分析以及并行优化算法[D];复旦大学;年

24

陈志强;超深亚微米CMOS集成电路功耗估计方法及相关算法研究[D];浙江大学;年

25

宋文强;集成电路ESD静电防护设计及闩锁免疫研究[D];电子科技大学;年

26

常宝方;集成电路规划布局设计方法研究[D];兰州大学;年

27

钟晓征;高速集成电路片内互连的电磁建模和参数提取研究[D];电子科技大学;年

28

李丽;集成电路设计方法及IP设计技术的研究[D];合肥工业大学;年

29

闫爱斌;纳米集成电路软错误评估方法研究[D];合肥工业大学;年

中国硕士学位论文全文数据库

前30条

陈迪;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];上海交通大学;年

张阳;基于产业链视角的中国动漫产业知识产权保护研究[D];西安工程大学;年

邰彦;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];南京师范大学;年

张赫伦;产业知识基础模块化结构的形成路径研究[D];大连理工大学;年

王艳娇;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];西南政法大学;年

何业栋;知识产权保护中的政府管制[D];南京理工大学;年

姜斐;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];华中师范大学;年

陈娟;我国IT产业知识型员工职业耗竭研究[D];西南财经大学;年

韩统优;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];东华大学;年

10

田雨;面向产业知识图谱的联合实体识别和关系抽取研究[D];沈阳航空航天大学;年

11

杨英杰;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];北京交通大学;年

12

陈玉娇;贸易摩擦对我国集成电路产业出口竞争力的影响分析[D];首都经济贸易大学;年

13

蒋曌;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];西南交通大学;年

14

孟庆锋;基于钻石模型的我国集成电路产业国际比较研究[D];华中科技大学;年

15

刘小燕;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];中南财经政法大学;年

16

赵明东;我国集成电路分销商新市场开发策略研究[D];电子科技大学;年

17

马绪业;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];辽宁大学;年

18

韩炜;区域集成电路产业竞争力评价研究[D];西安电子科技大学;年

19

唐浩;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];江南大学;年

20

苏怡伟;我国集成电路产业技术突破点识别及创新资源配置研究[D];东南大学;年

21

秦遥;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];山东财经大学;年

22

杨莹;税收优惠对集成电路产业创新的激励效应研究[D];四川大学;年

23

朱聪慧;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];东北财经大学;年

24

韩家升;A公司集成电路产业化项目金融支持体系构建[D];西南财经大学;年

25

黄欣欣;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];安徽大学;年

26

张贺胜;我国集成电路产业技术创新能力评价研究[D];江苏大学;年

27

刘彦伯;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];哈尔滨工业大学;年

28

燕斌;我国集成电路产业发展的现状分析与对策研究[D];天津大学;年

29

秦娜;中国集成电路产业知识产权战略研究(Ⅰ)——重要性分析及其保护的演变[D];上海财经大学;年

30

张戈;税收优惠对集成电路产业研发投入与产出影响的研究[D];新疆财经大学;年

中国重要报纸全文数据库

前30条

通讯员 葛莉莉 董地 记者 谢树仁;南京成立集成电路产业知识产权联盟[N];江苏经济报;2021年

本报记者 刘彬彬;汽车产业知识产权问题引起关注[N];中国工业报;2006年

记者 陈瑜;北京设十亿元重点产业知识产权运营基金[N];科技日报;2016年

辽文;辽宁推动纺织等产业知识产权建设[N];中国纺织报;2016年

记者 唐成选;我省建立优势产业知识产权预警机制[N];辽宁日报;2008年

记者 王丹萍;我国加强重点产业知识产权创造[N];中国高新技术产业导报;2023年

YMG全媒体记者 逄苗 通讯员 孙洪安;6家重点产业知识产权运营中心授牌[N];烟台日报;2022年

撰稿 本报记者 何芬兰;五点着力保护文化产业知识产权[N];国际商报;2016年

本报特派记者 赵建国;加强中药产业知识产权保护[N];中国知识产权报;2011年

10

记者 刘肖勇 通讯员 黎虹 周桂花;化妆品产业知识产权保护工作站授牌[N];广东科技报;2022年

11

见习记者 沈玉青 通讯员 徐晶心;江苏首个!无锡建半导体产业知识产权运营中心[N];江苏经济报;2023年

12

记者 何泳;深圳首个国家级产业知识产权运营中心获批[N];深圳特区报;2023年

13

陈进京;浙江成立首个中药产业知识产权联盟[N];中国市场监管报;2023年

14

见习记者 张翔;我市实现省级以上产业知识产权联盟区县全覆盖[N];湖州日报;2022年

15

谢忠海 李晨;赣州首家产业知识产权联盟成立[N];赣南日报;2021年

16

鲁文;山东陶瓷琉璃产业知识产权保护联盟成立[N];中国建材报;2021年

17

记者 林侃;我省首家锂电新能源产业知识产权运营保护中心成立[N];福建日报;2020年

18

记者 杨玲 通讯员 刘万娴;我市4个产业知识产权联盟获首批备案[N];南宁日报;2020年

19

记者 刘肖勇 通讯员 杨英德 陈雯;提升医疗健康产业知识产权综合运用能力[N];广东科技报;2023年

20

通讯员 杨晓燕 徐瑞栋 记者 鲍南南;我市12家 数量全省第一[N];温州日报;2021年

21

记者 李珂 通讯员 徐文彬;我省将设省级产业知识产权综合保护中心[N];福建日报;2017年

22

本报全媒体记者 吕晓 通讯员 赵明晓;我省首支重点产业知识产权运营基金落地[N];河南科技报;2018年

23

记者 陈绍鹏;市大数据产业知识产权保护工作推进布置会召开[N];上饶日报;2018年

24

江苏经济报记者 耿文博 见习记者 范杰玉;泰州法院强力守护医药产业知识产权[N];江苏经济报;2018年

25

记者 季张颖 通讯员 童画;加强对汽车产业知识产权保护[N];上海法治报;2018年

26

记者 周大正 通讯员 金慧丹;“一产业一联盟”逐渐形成[N];温州日报;2018年

27

YMG记者 李仁 通讯员 张晓永 王镤漫;烟台牵手西安推动知识产权转化[N];烟台日报;2016年

28

特约通讯员 李建伟;河南建设支撑型知识产权强省试点省工作全面展开[N];中国知识产权报;2016年

29

记者 赵振杰 通讯员 李建伟;我省将建9个试点示范城市[N];河南日报;2017年

30

通讯员 张超 赵文静;2020年将建成支撑型知识产权强省[N];中国知识产权报;2017年

手机APP暂时只是一个过渡品,但是想要完成智能化,需要在设计上摆脱它。在未来智能家居的想象里,任何需要操控的设备都是多余的,依靠一个超级芯片和大数据的支撑,使得人与机器之间的互动就像人与人之间交谈一样方便,才是智能家居的终极目标。

在智能家居现阶段概念里,智能硬件产品+APP操控家电产品的功能在行业资深人士来看,更多是一种被称之为“伪智能家居“的手段,并不能很好地解决家居真正的智能化,更多时候,只不过是厂家的宣传口号罢了。

现阶段智能家居APP的“麻烦”

2011年,谷歌@Home提出将家里的每一个设备都连接到 App。此后,智能家居所采用的大多是硬件产品+App的模式。但这种模式常常被诟病“并不智能”。

现阶段,基本大部分家电都支持手机APP,你需要分别为电视、冰箱、洗衣机、热水器,甚至是抽油烟机下载对应的手机App,不得不说,家中的智能家居越多,手机应用程序越多,内存越来越小。当你想要打开空调时,没有直接走到空调旁边,而是先打开了手机,有时会遇到点错APP的事情,原本打算开空调,却用APP打开了冰箱的门,或者热水器的提前预热功能。对于消费者而言,这样的消费体验算不算“智能”?每一次控制都需要等待登录,不如直接起身关灯更方便。当你用手机操控电饭锅时,再智能的设备也不会帮你把食物放在锅里。

事实上,现代社会,都市人群基本属于坐着办公,当回到家时,更应该多走动多锻炼,一步路都不想走,这样的“智能家居“只能使人们的健康情况急转直下,并不会让人体验幸福。让用户直接去与机器交流,而不是借助一部手机来传达你的命令。这样相当于绕了一个大圈子脱离了智能家居的本意,反而画蛇添足,与其如此,不如将研发放在人与机器的直接交流上面。事实上,基本大多数冰箱、空调、电视都有配备了遥控器,APP是个卖点但不是必须的配件。手机变成了第二遥控器,是带远程功能的遥控器,但总之并没有脱离遥控的概念。客观地说,这种换汤不换药的遥控方式终究会被历史淘汰。

眼下,手机App虽然可以实现智能家居总开关的功能,似乎实现一定程度的交互,然而APP并非家居本身,并不能自主识别应用场景。芯片厂商希望,未来可以脱离App来使用物联网技术。

“调查数据显示,55%的中国消费者对新技术有热情,大家对将自己的住所改造成智能家庭非常有兴趣。”公司全球副总裁、无线与物联网业务部总经理 近日表示。市场研究机构 预测,截止到2018年,中国的智能家居市场将达到1000亿元。然而现阶段,智能家居市场的模式依旧不成熟。

小米科技黄江吉在介绍小米智能家居时说:“一年半前我们讨论智能家居领域时,遇到最大的问题是我有20个设备就要20个App,基本上要看一本很厚的说明书才能把一个设备连接起来。这样你会觉得自己很失败。”小米是将智能手机作为智能家居“总控制器”的典型代表。在摸索中,小米逐渐找到了吸引用户的逻辑——产品安装、设置简单;每件产品不再单独设计App,而是整合为“小米智能家庭App”。

“如果一个用户要开一个灯,要揭开锁屏,找到某一个App,点进去打开,这太麻烦了。用户一定是去点物理开关。”黄江吉说,“今天我们让用户拿起手机,不用解屏就可以看到全部的智能设备,一点就可以开灯,一点就可以开关空调,一点就可以布防安全系统。”然而,事实上,也有许多人认为,这将进一步加剧低头族、手机控的恶性循环,人们将无法在手机上抬起头来。

智能芯片将提升交互能力

说,脱离App,使智能家居真正实现智能化是的研发方向。在 眼中,真正的智能家居应该“看得明白(手势识别)、听得懂(语音识别)”,这种人机交互的物联网技术被他称作“认知IoT”( of )。

“比如洗衣机,它感受到了家里没人就快速地运转,因为高速转会比较响但效率高。” 举例说,“如果你在家,洗衣机就会低速运转,这样声音比较轻。”认知IoT所采集的数据可以上传到云端进行存储和计算,然而,如何在云的层面实现机器学习并将人工智能应用于IoT领域依旧是目前研发的难点。

机器学习、人工智能是现阶段完成智能家居技术攻关的重点。微软、IBM等很多企业都在投入研发,如果进展顺利,把物理世界和社交世界联合起来则变得简单,届时冰箱会识别你的脚步,空调会感受人的呼吸,洗衣机变得更加人情味,电视则自动捕捉用户对频道的满意度来进行换台。当人和家居用肢体语言和人体释放的信号对上话的时候,只需一个芯片,智能家居会将人感到即使一个人住也不会冷清,因为你的冰箱对你也有了“感情“。

人们对智能家居的认知被限制在了手机APP里,造成这种手机与家居捆绑局面的原因,要追溯到智能家居发端之初。几年之前,飞利浦率先推出了一款通过手机APP来完全操控的Hue灯泡,这样的开局,为之后的智能家居发展做了决定性的示范作用。

2016上海厨卫展,一名观众在展台体验可以与手机互联的智能马桶。此事掀起一阵效仿狂潮,于是APP反客为主,成了智能家居中的绝对核心。目前许多人都尽量在工作之外去避开手机,以此来拥有自己的独处和私密时间,把目光更多的放回生活中来,而现阶段在家中、在办公室里,操控任何家居设计都无法扔开手机,使得智能反而成为一种枷锁桎梏着人们,事情会变得更为复杂,更多因素需要被考虑。

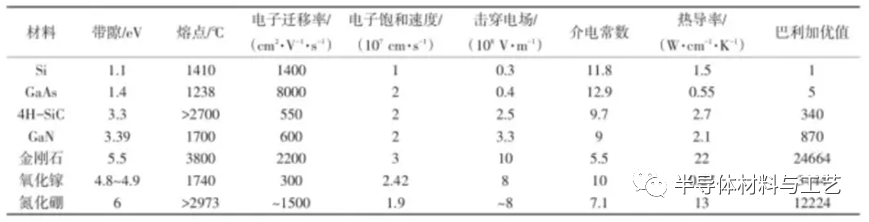

1、第四代半导体的发展背景

随着量子信息、人工智能等高新技术的发展,半导体新体系及其微电子等多功能器件技术也在更新迭代。虽然前三代半导体技术持续发展,但也已经逐渐呈现出无法满足新需求的问题,特别是难以同时满足高性能、低成本的要求。此背景下,人们将目光开始转向拥有小体积、低功耗等优势的第四代半导体。第四代半导体具有优异的物理化学特性、良好的导电性以及发光性能,在功率半导体器件、紫外探测器、气体传感器以及光电子器件领域具有广阔的应用前景。

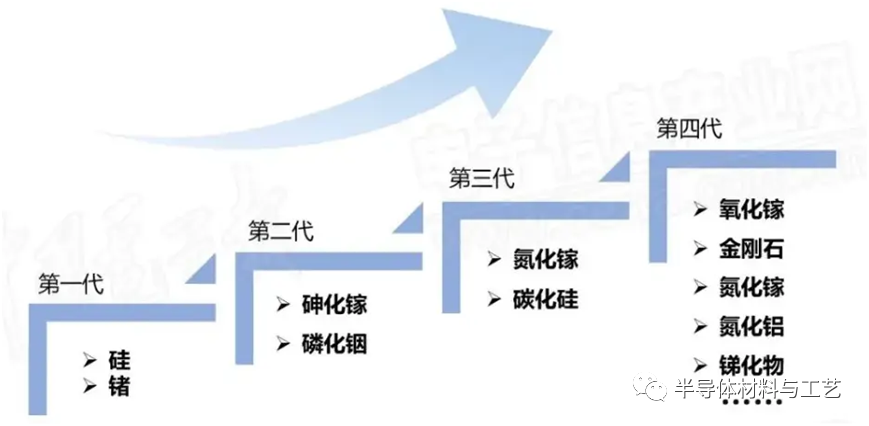

2、半导体材料的发展历程

第一代半导体材料:以硅(Si)、锗(Ge)为代表

第一代的半导体材料以硅材料为主占绝对的统治地位。目前,半导体器件和集成电路仍然主要是用硅晶体材料制造的,硅器件构成了全球销售的所有半导体产品的95%以上。第一代半导体应用场景十分广泛,从尖端的CPU、GPU、存储芯片,再到各种充电器中的功率器件都可以做。虽然在某些领域的性能方面表现不佳,但还有性价比助其占据市场。

第二代半导体材料:以砷化镓(GaAs)、磷化铟 (InP)为代表

随着以光通信为基础的信息高速公路的崛起和社会信息化的发展,以砷化镓、磷化铟为代表的第二代半导体材料崭露头角,并显示出其巨大的优越性。砷化镓和磷化铟半导体激光器成为光通信系统中的关键器件,同时砷化镓高速器件也加速了光纤及移动通信新产业的发展。主要应用领域为光电子、微电子、微波功率器件等。

第三代半导体材料:以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为代表

第三代半导体材料的兴起,是以氮化镓材料P型掺杂的突破为起点,以高效率蓝绿光发光二极管和蓝光半导体激光器的研制成功为标志的,它具备高击穿电场、高热导率、高电子饱和速率及抗强辐射能力等优异性能,更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率电子器件,是固态光源和电力电子、微波射频器件的“核芯”。

在半导体照明、新一代移动通信、能源互联网、高速轨道交通、新能源汽车、消费类电子等领域有广阔的应用前景,有望突破传统半导体技术的瓶颈,与第一代、第二代半导体技术互补,对节能减排、产业转型升级、催生新的经济增长点将发挥重要作用。

第四代半导体材料:以氧化镓(Ga2O3)为代表

目前具有发展潜力成为第四代半导体技术的主要材料体系主要包括:窄带隙的锑化镓、铟化砷化合物半导体;超宽带隙的氧化物材料;其他各类低维材料如碳基纳米材料、二维原子晶体材料等。

作为新型的宽禁带半导体材料,氧化镓(Ga2O3)由于自身的优异性能,凭借其比第三代半导体材料SiC和GaN更宽的禁带,在紫外探测、高频功率器件等领域吸引了越来越多的关注和研究。

图1 半导体材料发展历程

3、氧化镓材料的特性与对比

3 . 1 Ga2O3材料特点

Ga2O3是一种直接带隙的半导体材料,禁带宽度约为4.9eV(不同晶体结构,不同取向等因素,禁带宽度会有所差别),由于其禁带宽度远大于SiC和GaN,所以被称为超宽禁带半导体材料。Ga2O3的击穿场强理论上可以达到8MV/cm,是GaN的2.5倍,是SiC的3倍多;另外,Ga2O3具有良好的化学和热稳定性,成本低,制备方法简便、便于批量生产,在产业化方面优势明显。

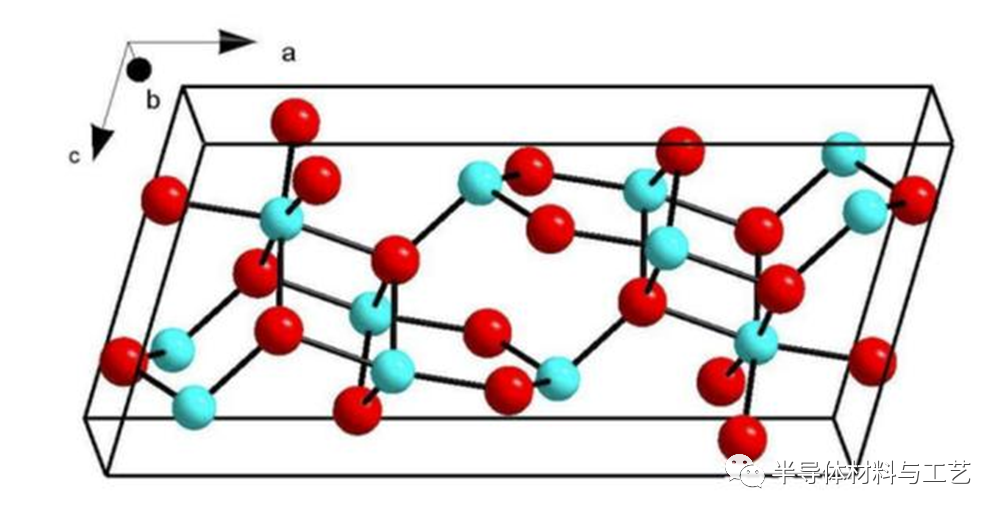

图2 β相氧化镓晶体结构

Ga2O3具有5种同分异构体,包括α、β、γ、δ和ε。在这些同分异构体中,β相Ga2O3最稳定,其他几种为亚稳定,这些亚稳定相可以在一定的温度下发生相变,转变为β相Ga2O3。在这些相中,α相Ga2O3为三方晶系,空间群是R-3c,晶格常数是a=b=4.98A0,c=13.43 A0,α=β=900,γ=1200;β相Ga2O3为单斜结构,空间群为C2/m,晶格常数是a=12.23 A0,b=3.04 A0,c=5.80 A0,α=β=900,γ=103.820;γ相Ga2O3为立方晶系,ε相Ga2O3是目前争论最多的同分异构体,比较认可的结构为六角晶系,δ相Ga2O3是目前为止研究和报道最少的同分异构体,其晶体结构属于立方晶系。

3 . 材料的优势第四代之超宽禁带氧化镓(Ga2O3)和钻石等新一代材料,特别是Ga2O3 因其基板制作相较于SiC与GaN更容易,又因为其超宽禁带的特性,使材料所能承受更高电压的崩溃电压和临界电场,使其在超高功率元件之应用极具潜力。(a) (b)图3(a)为现今常用之半导体材料所适用之频率与工作功率范围,(b)为现今常用之半导体材料其对应之能隙与崩溃电场。可发现 Ga2O3 应用之功率范围高达 1 kW-10 kW。

图4 半导体材料特性

相关统计数据显示,从数据上看,氧化镓的损耗理论上是硅的1/3000、碳化硅的1/6、氮化镓的1/3,即在SiC比Si已经降低86%损耗的基础上,再降低86%的损耗,这让产业界人士对其未来有很高的期待。

此外,GaO材料的缺陷密度比SiC和GaN材料低至少3个数量级,这在芯片加工中可以规避很多问题,而且由于是同质外延,器件不会像GaN一样出现晶格失配问题。

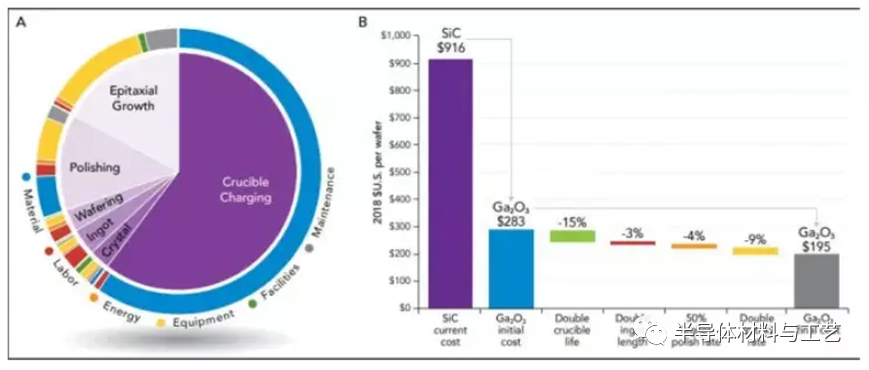

而成本更是让其成为一个吸引产业关注的另一个重要因素。从同样基于6英寸衬底的最终器件的成本构成来看,基于GaO材料的器件成本为195美金,是SiC材料器件成本的约五分之一,已与硅基产品的成本所差无几。

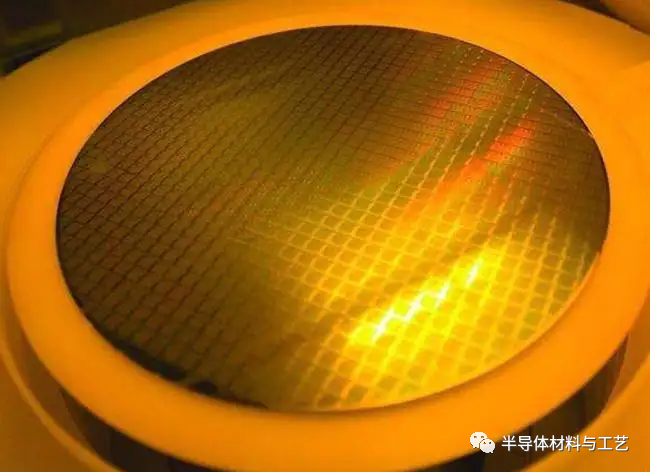

GaO和蓝宝石一样,可以从溶液状态转化成块状(Bulk)单结晶状态。实际上,通过运用与蓝宝石晶圆生产技术相同的导模法EFG(Edge--fed ),日本NCT已试做出最大直径为6英寸(150mm)的晶圆,直径为2英寸(50mm)的晶圆已经开始销售作研究开发方向的用途。这种工艺的特点是良品率高、成本低廉、生长速度快、生长晶体尺寸大。

另一家使用的“雾化法”已制作出4英寸(100mm)的α相晶圆,成本已接近于硅。而碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)材料目前只能使用“气相法”进行制备,未来成本也将继续受到衬底高成本的阻碍而难以大幅度下降。对于Ga2O3来说,高质量与大尺寸的天然衬底,相对于目前采用的宽禁带SiC与GaN技术,将具备独特且显著的成本优势。

图5 GaO与SiC成本对比(EE POWER)

Ga2O3材料尺寸发展快速,短短几年时间已经追上了SiC和GaN当前最大尺寸,在量产经济性上已经达到了标准,同等加工能力的晶圆加工产线可以实现同等甚至更大规模的产量。而且,Ga2O3成本极低,这就可以让器件研发成本更低、可以有充分的试错空间,使开发和应用都更有效率。

如此看来,GaO很有可能在尺寸方面,即大规模制造的可能性和成本方面对上述造成后来者居上的威胁。

4、氧化镓材料的应用

氧化镓其导电性能和发光特性良好,在光电子器件方面有广阔的应用前景,被用作于Ga基半导体材料的绝缘层,以及紫外线滤光片。也就是主要用于日盲光电器件,即紫外区域,波长短,禁带宽。由于日盲紫外技术在红外紫外双色制导、导弹识别跟踪、舰载通信等国防领域具有重大战略意义。当然,除了国防,该技术在电网安全监测、医学成像、海上搜救、环境与生化检测等民生领域也有很重要的应用。

这些是氧化镓的传统应用领域,而其在未来的功率、特别是大功率应用场景才是更值得期待的。

而Ga2O3既能做高耐压,也可实现大电流能力,相较于当前SiC器件过流能力不超过200A的规格限制,可达到数百A甚至上千A,性能优秀且成本更低,在大功率应用(如电力)当中可直面挑战IGBT上千甚至数千A的霸主地位。

5、氧化镓材料的制备

5. 1单晶制备技术为了获得大尺寸、高质量的Ga2O3单晶,熔融态生长是最合适Ga2O3的生长技术,尤其是在工业化生产的条件下。目前利用熔融法生长单晶技术已经制备出大尺寸Ga2O3单晶,证明了制备大尺寸单晶的可行性。目前制备Ga2O3单晶的方法主要有6种,包括火焰法(),光学浮区法(),竖直布里奇曼()/竖直梯度凝固法(ze),导模法(Edge--,EFG)和柴可拉斯基法()等。其他一些生长晶体的方法,比如气相沉积法,助熔剂法等,对于大尺寸单晶的产业化制备具有较大难度,因而没有得到发展。5. 1.1火焰法火焰法可能是最早的Ga2O3单晶制备方法,该方法最初是在20世纪初为制备合成红宝石而开发的,后来用于单晶金属氧化物的制备,该技术使用氢氧焰加热并熔化氧化物粉末,并将熔化的液滴结晶成为晶坯,通过籽晶的下降以及连续进料,实现单晶的生长。利用该方法制备出来的单晶棒直径约3/8英寸,长度为1英寸,另外利用这种方法,也生长了镁(Mg)、锆(Zr)等掺杂的Ga2O3单晶。由于这种技术在大尺寸单晶生长方面受到限制,后来被其他方法取代。

5. 1.2浮区法浮区法早些年常于制备无氧Si单晶,这种技术可以很好地控制晶体的质量,以及掺杂浓度,由于这种方法相对简单,对材料体系要求较低,这种方法被用于很多材料体系的单晶生长。采用浮区法生长Ga2O3单晶的报道也很多,包括纯Ga2O3以及掺杂的Ga2O3单晶。目前文献中报道的最大单晶尺寸为1英寸,利用这种方法制备Ga2O3单晶,晶向主要延<100><001>和<110>方向生长。

5. 1.3柴可拉斯基法柴可拉斯基法是很多半导体单晶生长的主要方法之一,利用这种方法,可以用来生长大尺寸的单晶。这种方法最早用于生长的半导体单晶是在20世纪50年代,用于生长Ge单晶。2000年,德国莱布尼茨晶体生长研究所采用该方法制备了Ga2O3单晶,后来通过研究提高了该方法制备单晶的稳定性,制备出了直径2英寸的Ga2O3单晶。该方法也被用于制备元素掺杂的Ga2O3单晶。如果要生长更大的尺寸单晶,氧含量必须大幅度增加,将导致铱坩埚部分氧化,会在Ga2O3单晶中出现氧化铱杂质。所以利用该方法生长大尺寸的Ga2O3单晶具有一定的困难.

5. 1.4垂直布里奇曼法垂直布里奇曼法与柴可拉斯基法和浮起法生长单晶的原理相似。柴可拉斯基法单晶生长过程中,主要用铱坩埚,为了避免铱坩埚氧化,所以需要限制生长气氛中的氧含量。对于Ga2O3单晶来说,生长时需要高的氧含量,避免氧空位的产生。垂直布里奇曼法生长单晶采用的是薄铂铑坩埚,对生长气氛限制较少,因此更适合生长Ga2O3单晶。单晶尺寸通过坩埚的尺寸进行控制。利用这种方法生长的单晶,一般来说是垂直于(100)晶面生长的,这主要是由于(100)晶面间的作用力相对来说较弱,(100)方向的生长速率较慢。

5. 1.5导模法导模法单晶生长和柴可拉斯基方法比较相似,主要区别是在导模法生长单晶时,熔区顶端安装了一个特殊的模具,可以控制晶体生长的形状。通过设计可获得形状复杂的晶体,另外,这种方法生长单晶的速度也可以大幅度提高,该方法在大尺寸氧化铝单晶制备上技术已经比较成熟。由于Ga2O3材料与氧化铝材料的特性比较类似,所以在产业化方面能够很容易将氧化铝单晶生长技术转移到Ga2O3单晶生长上。导模法可以克服柴可拉斯基法制备大尺寸单晶的缺点,是最有潜力制备更大尺寸Ga2O3单晶的一种技术。基于以上对各种生产技术的分析,将来要想规模化生产大尺寸Ga2O3单晶,浮区法由于不使用任何坩埚,可能是生长大尺寸单晶的一个比较好的手段。另外,导模法也已经证明了其生长大尺寸Ga2O3单晶的能力,虽然该技术不是一个标准的量产化单晶生长技术,但是,是目前能够最快实现大尺寸单晶的最佳解决方案。

自从1964年美国宇航公司(ion)采用火焰法制备单晶以来,对于Ga2O3单晶生长的研究不断展开。国外的研究主要集中在美国、德国和日本。美国在Ga2O3单晶生长方面开始较早,除宇航公司外,研究中心也对Ga2O3单晶生长进行了研究。早期研究主要是利用传统的火焰法,单晶的尺寸很小。近些年来,关于大尺寸Ga2O3单晶的研究鲜见报道。在德国,长期开展Ga2O3研究工作的主要是莱布尼茨晶体生长技术研究所(),该研究所主要利用柴可拉斯基法生长单晶,技术已经相当成熟,目前报道的最大尺寸单晶为2英寸。

目前,日本在Ga2O3单晶生长方面具有世界领先地位。他们主要利用浮区法、导模法和垂直布里奇曼法。其中,浮区法和导模法单晶生长技术均在日本兴起,并得到很好的应用,因此日本在这2种技术上具有成熟的工艺。浮区法主要是以东京工业大学、日本国立材料研究所、东北大学和早稻田大学为主。导模法主要在佐贺大学()、国立信息与通信技术研究所(..)、田村公司()以及并木精密珠宝公司(Co.,Ltd)为主。2016年,田村公司已经能够稳定制备出4英寸的Ga2O3单晶基片,初步获得了6英寸可展示的Ga2O3单晶基片。垂直布里奇曼法主要是以信州大学()和不二越机械股份有限公司()为主。

国内在Ga2O3单晶生长方面起步也比较早,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“中科院上海光机所”)在2006年报道了浮区法制备Ga2O3单晶,尺寸可以达到1英寸。随着Ga2O3材料关注度提高,关于Ga2O3单晶生长的探索工作也逐渐增多。山东大学在2016年报道了导模法制备Ga2O3单晶,单晶尺寸为1英寸。同济大学与中科院上海硅酸盐研究所合作,在2017年报道了利用导模法制备出了2英寸的Ga2O3单晶。同一年,中国科学院安徽光学精密机械研究所也报道了采用提拉法制备出直径30mm的Ga2O3单晶晶坯。天津的中国电子科技集团公司第四十六研究所(以下简称“中电科46所”)在Ga2O3单晶制备方面,发展比较快,利用导模法可以生长出(100)、(010)、(001)、(-201)面大于2英寸的β-Ga2O3单晶,是目前国内公开报道制备Ga2O3单晶尺寸最大。总之,国内Ga2O3单晶制备还有很长的路要走。

5 . 2外延薄膜沉积技术外延薄膜沉积技术是制备半导体器件的核心工艺之一,与器件的性能息息相关。目前,已经有一些外延薄膜沉积技术非常成熟,并用于半导体器件的制备,比如Si基器件、GaAs基器件和GaN基器件,这些半导体技术,可以直接用到Ga2O3薄膜制备上。目前用于Ga2O3外延薄膜沉积的主要技术包括分子束外延(,MBE)、卤化物气相外延(HVPE)、金属有机化学气相沉积(MOCVD)和喷雾化学气相沉积(Mist-CVD)技术。

5 . 2.1分子束外延技术(MBE)分子束外延技术(MBE)是在超高真空系统中沉积,能够获得非常高质量的外延薄膜。这种设备一般配有高能电子反射(,RHEED)装置,可以在原子层精度上实时监测薄膜的表面结构和形貌。该技术已经被用于沉积GaAs和GaN半导体薄膜,也用于一些氧化物半导体材料的薄膜沉积,比如氧化铟(In2O3)。在沉积Ga2O3薄膜时,由于其超高真空环境,以及高纯度的源材料,制备非掺杂Ga2O3薄膜时,缺陷数量极少,残留载流子浓度也非常低。在制备掺杂薄膜时,可以有效地控制载流子浓度。由于分子束外延的原子层沉积精度,在制备Ga2O3基异质结和超晶格方面,优势明显。但是分子束外延技术沉积薄膜,设备价格比较昂贵,沉积速率比较低,不太适合产业化生产。所以,在半导体行业中的应用相对较少,大部分在科研实验室中使用。

5 . 2.2分子有机气相沉积(MOCVD)分子有机气相沉积(MOCVD)是在化学气相沉积(CVD)基础上发展的,利用金属有机物作为前驱体,气化以后,传输到沉积腔内,并通过热分解的方式,将金属元素分离出来沉积到相应的衬底上。由于这种方式可以大面积成膜,生长速率高,非常适合工业化生产。目前,MOCVD在GaN基半导体器件产业化制备工艺中已经成熟应用。在Ga2O3外延薄膜沉积方面,也已经得到了应用,目前已经报道了沉积出的薄膜具有非常低的缺陷,电子迁移率达接近理论预测值,在制备高性能功率器件方面具有很好的潜力。另外,由于MOCVD设备通常可以实现800摄氏度以上衬底加热,对于实现高浓度铝(Al)掺杂非常有利。随着Ga2O3衬底制备技术的发展,高质量的同质外延也会得到相应的进步。只需要Ga前驱体作为金属有机源,氧可以从无机源中获得,比如氧气或水,有时臭氧也被用作氧源。目前,最常见的前驱体是三甲基镓(TMGa)。MOCVD被认为是理想的Ga2O3外延薄膜量产设备。

5 . 2.3喷雾化学气相沉积(Mist-CVD)喷雾化学气相沉积(Mist-CVD)是一种结构简单,成本低廉的薄膜沉积技术,也是在CVD系统中,利用所生成的薄雾在加热的衬底上进行反应,获得高质量的薄膜。Mist-CVD技术的原理和结构类似于热解法制备薄膜的技术,该技术已经在一些金属氧化物半导体材料中得到应用,比如氧化锌(ZnO)、氧化锡(SnO2)和锌镁氧(ZnMgO)等。日本京都大学对传统制备喷雾沉积技术进行了改造,用来制备氧化镓薄膜,把这项技术称为Mist-CVD。目前Mist-CVD技术在Ga2O3上的应用也得到了广泛的发展。京都大学的研究小组利用溶于水和盐酸(HCl)的化学物质,即乙酸丙酮镓,乙酰丙酮铁,乙酰丙酮铝和无水氯化锡等作为金属源,在蓝宝石衬底上生长的α相Ga2O3和掺杂的α相Ga2O3外延薄膜。另外,无机前驱物氯化镓,溴化镓或者碘化镓也可以作为前驱体生长Ga2O3薄膜。日本公司,已经利用Mist-CVD在4英寸蓝宝石衬底上制备高质量的α相Ga2O3薄膜,并可以商业化购买。利用Mist-CVD技术制备α-(-x)2O3时,Al的含量可以达到x=0.8,这对后续的器件制备具有重要的意义。虽然Mist-CVD技术在制备Ga2O3薄膜方面展示出了较大的优势,但是,该技术的积累还不够,需要更多的探索和验证。另外,由于该技术主要用来制备α相Ga2O3薄膜,所以在产业化过程中,不能完全取代其他沉积技术。

5 . 2.4卤化物气相外延沉积技术(HVPE)卤化物气相外延沉积技术(HVPE)是一种非常古老的外延薄膜生长技术,以前曾用于III-V族半导体的生长,该技术获得材料的纯度较高,生长速度较快,并且过程简便,但是由于其制备厚膜的表面比较粗糙,并存在大量缺陷,即使在同质衬底上进行外延,也无法改变这种状态。所以,在制备器件之前,需要对薄膜表面进行抛光处理。大尺寸外延薄膜的厚度均匀性控制比较难。最近,利用该项技术已经获得了高质量的Ga2O3薄膜,日本的NCT(gy,Inc.)公司,已经商业化出售10um厚的硅掺杂β-Ga2O3薄膜。除了β相Ga2O3薄膜外,利用HVPE技术,也可以制备α相薄膜。

6、氧化镓材料的产业发展

对氧化镓材料的研究日本起步最早,2011年就开始大力发展与氧化镓相关的技术研究了,日本的田村是世界上首家研发出氧化镓单晶的公司,并进行了UVLED、紫外探测器的研发。目前全球只有田村有供给研究用的氧化镓单晶衬底。另根据公开的资料显示,田村在2017年的日本高新技术博览会上推出了氧化镓SBD功率器件。美国在2018年也开始了对氧化镓材料的研究。我国对材料的关注也在不断加强,在十四五规划里就将第三代半导体材料作为发展的重点,并且在科技规划里,将超宽禁带半导体材料列入了战略研究布局。2018年我国也启动了包括氧化镓、金刚石、氮化硼等在内的超宽禁带半导体材料的探索和研究。

7、结语

目前,氧化镓材料可能并不是主流市场的商用化材料,但从目前的研究来看,氧化镓材料在大功率、高效率电子器件中,在实验室里,已经展示出非常好的一些性能,所以未来在大规模应用上,氧化镓或许会有不错的应用前景,根据预测,Ga2O3功率器件市场和光电探测市场的需求不断增长,相信在不远的未来,半导体行业将迎来一个重大机遇。