第一台工业机器人诞生于1959年,那是一台用于压铸的五轴液压驱动机器人,手臂的控制由一台计算机完成。它采用了分离式固体数控元件,并装有存储信息的磁鼓,能够记忆完成180个工作步骤。

这台工业机器人的发明者恩格尔伯格先生是世界上最著名的机器人专家之一,1958年他建立了公司,并于次年研制出了世界上第一台工业机器人,他对创建机器人工业作出了杰出的贡献。

1961年,公司生产的世界上第一台工业机器人在美国特伦顿(新泽西州首府)的通用汽车公司安装运行。这台工业机器人用于生产汽车的门、车窗把柄、换档旋钮、灯具固定架,以及汽车内部的其他硬件等。遵照磁鼓上的程序指令,机器人4000磅重的手臂可以按次序堆叠热压铸金属件。

机器人成本耗资65000美元,但公司售价仅为18000美元。(也真是蛮拼的,不过也证实了该公司的眼光,推广工业机器人的决心使得他们在以后赚的盆满钵满,虽然后来被兼并又卖给了)

恩格尔伯格

恩格尔伯格和德沃尔从一开始就很清楚,机器人的研发成本很高,只有大公司才买得起。他们把研发方向定在为重型制造业服务,让机器人承担对人类有危险的工作。美国最大的通用汽车公司,是他们首先想到的目标客户。

工业机器人在生产线上的作用非常明显,动作精准、永不疲倦、不怕高温和污染。比如,焊接工作处于高温环境,会产生有害气体,工人一不小心就会中毒,机器人就没有这个问题。

上个世纪60年代,现代工业革命达到了顶峰,阿波罗计划把人类送上了月球,整个美国都对新技术、新设备充满了兴趣。1966年,最热门的晚间谈话节目把机器人请上了电视,让它对着300万全国观众,发高尔夫球、倒啤酒、挥舞指挥棒,甚至拉手风琴。从此,恩格尔伯格一举成名。

1969年,日本人将恩格尔伯格请到东京演讲,指导日本汽车厂商研发机器人。

川崎重工引进了机器手臂。这件事对日本汽车工业有深远影响,日本后来超过美国成了“机器人王国”。恩格尔伯格在这个过程中扮演了重要角色,他在日本的知名度甚至比在美国还要大。

随着年龄和荣誉的增长,恩格尔伯格在技术上变得保守。他不赞成在机器人内部使用电机替代液压,也不认为制造有腿的机器人是必要的,使用轮子更符合实际。这导致他在1983年将公司以1.07亿美元的价格,卖给了西屋公司,退出了工业机器人行业。

那时,恩格尔伯格可谓功成名就。第一个机器人,在运作了10万个小时之后,已经光荣退役,送进了博物馆。全世界制作业使用的机器人,超过了300万个。他本人也当选了美国工程院院士。

他并没有就此止步,1984年又创建了TRC公司,研发服务机器人。1988年,他又推出了世界第一个服务业机器人。

随后又发明了为病人送饭、送药送邮件,并记录病人的情况的机器人,为机器人装上各种传感器,直接为人类服务,首先是助老年人和残疾人。

接受彭博商业周刊采访时,恩格尔伯格说道,“家用机器人比工业机器人有更广阔的市场前景”。他认为,机器人未来一定无处不在。他更想作为“家用机器人之父”被人们铭记。

随着工业机器人研究的深入和科学技术水平的提高,工业机器人朝着智能化方向逐步发展。如今,工业机器人技术正逐渐向多种感知能力、行走能力、对作业环境具有较强自适应能力等方向发展。

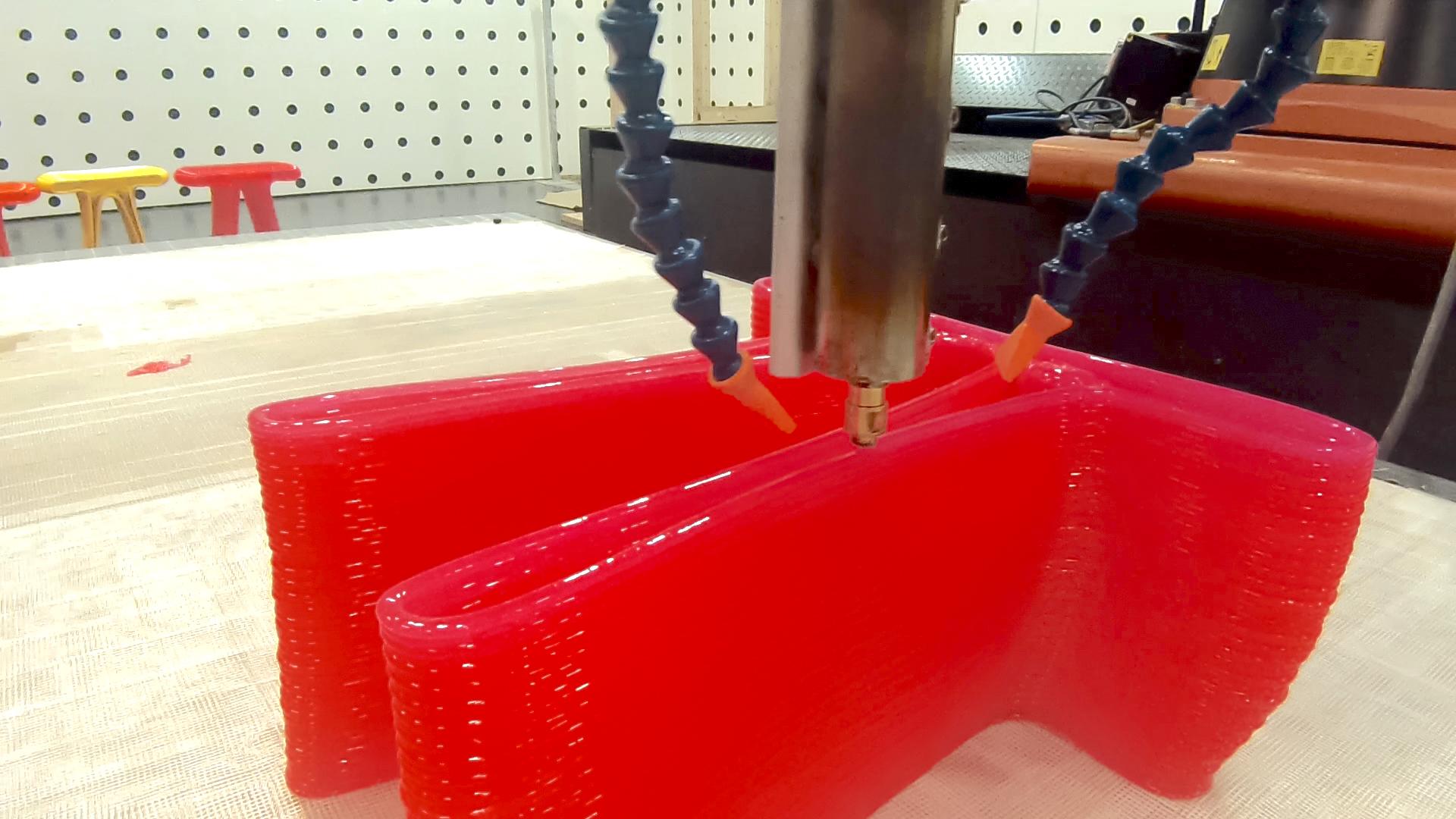

看着这张普普通通的塑料凳,大多数人都会觉得这只不过是来自批发市场的便宜货而已,实际上,这张塑料凳还是挺有来头的。这是由澳大利亚独立设计师 RYAN 带来的作品 PERCY ,它是通过计算机算法进行结构设计、生成 3D 打印的路径并最终由 3D 打印机器人完成制作的产品。

一张凳子的结构设计需要考虑内外部的差异,在由算法生成的设计图纸中,我们可以看见设计外部结构的算法较为单一,这是为了保证凳子的整体造型与结构能够满足让人坐地舒适的功能需求;而设计内部结构的算法没有那么死板,计算机有了更加灵活的做法,有些设计显得混乱,而另一些又十分有序,但无论是哪种内部结构,都能保证一定的承重需求。

这台 3D 打印机器人为 KUKA KR 150,支持使用各种塑料原料进行打印。在 PERCY 的制作中,3D 打印机器人采用的原料为聚乳酸(PLA),它是一种新型的可降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成,是一种环境友好型材料。在 3D 打印机器人的巧手之下,一张张颜色与结构各异的凳子都慢慢显现出了各自的形态。

除了凳子,设计师 RYAN 也已经实现了通过算法和 3D 打印机器人制造椅子的流程。相较于凳子,椅子的结构会稍微复杂一下,但在计算机和机器人的眼中,只需要给到算法与原材料,椅子和凳子是没有任何区别的。

从目前的结果看,计算机和机器人并没有实现对人类的突破,它们通过人类提供的算法生产出的凳子与椅子,在结构以及设计方面还十分基础。不过,在未来人工智能高度发展的情况下,计算机和机器人可能会自行生成算法,创造出这个世上不曾存在的产品,真正地抢走设计师的饭碗。

中国电科产业基础研究院位于河北省石家庄市新华区。

知识扩展:

中国电科产业基础研究院简介

中国电子科技集团公司第十三研究所(河北半导体研究所),1956年始建于北京,1963年迁至石家庄市。

并于六十年代末分别援建了四川固体电路研究所和南京电子器件研究所等两个微电子所,是中国成立最早、规模最大、技术力量雄厚、专业结构配套的综合性半导体研究所。

主要涉及微电子、光电子和微机械电子系统(MEMS)等三大领域,是硕士和博士学位授予的单位。河北半导体研究所现有职工3500多人,其中研究员57人,高级工程师300多人,工程师近千人,硕士、博士240多人。

拥有“国家级专用集成电路重点实验室”、国家科技部“863”计划光电子器件产业化基地和MEMS工艺封装基地、博士后科研工作站以及2个科研中心、8个专业部、6个研究室、7条中试线和10个独资/合资/控股的技术产业公司。

其产品涵盖基础支撑类半导体材料和电子封装外壳、各类半导体器件和集成电路以及微波毫米波的模块、组件和小整机。

河北半导体研究所正在从事MEMS、量子器件与纳电子、宽禁带半导体材料与器件和有机半导体与分子电子学等四个前沿高技术领域的研究。

在过去的50年里,河北半导体研究所在半导体领域先后创造了36项国内第一,如中国第一只晶体管第一块硅集成电路。

第一块砷化镓集成电路(1982年)、第一只半导体激光器(1983年)……等等,取得了2420项科研成果,其中55项荣获国家级奖励、395项获部(省)级奖励。